在古代中国,婚姻不仅仅是两个人的结合,更是家族、社会和文化的缩影。特别是“三妻之命”,这一婚姻制度的规定,展现了当时社会结构、伦理观念以及男女角色的复杂性。所谓“三妻之命”,指的是男子在某些情况下,拥有多个妻妾的权利,具体的安排包括正妻、侧妻和妾。这个制度背后,涉及到财产继承、家庭责任、权力分配等多重因素,揭示了古代婚姻制度的多样性与复杂性。

正妻、侧妻与妾的角色

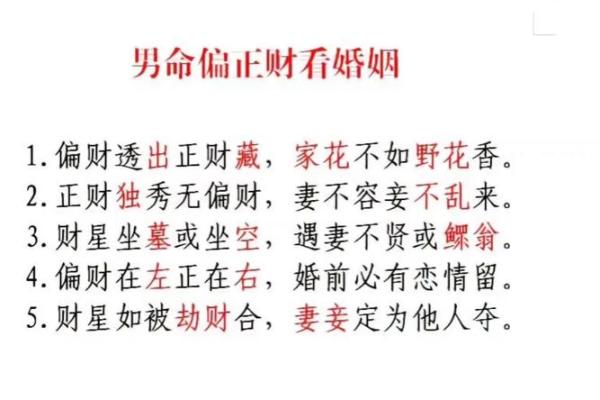

在“三妻之命”下,婚姻并非单一的配偶关系。首先,正妻是家庭的核心,是丈夫的法律妻子,拥有一定的社会地位和权利。她负责管理家务,养育子女,并在丈夫去世后,继续在家庭中扮演重要角色。侧妻则处于正妻之下,地位略低,但仍是合法的妻子,通常由丈夫根据某些实际需要,如传宗接代或家庭事务的需要,选择迎娶。妾则是在侧妻之后的身份,她们的社会地位较低,多由男子在满足生育需要或私人感情需求的情况下纳入家庭。

婚姻中的权力与责任

“三妻之命”体现了古代社会中婚姻的权力结构,尤其是男性在家庭中的主导地位。男性不仅在婚姻选择上拥有绝对的话语权,而且其子嗣的继承权、家族的传承往往与妻妾的数量和角色密切相关。正妻所生的子嗣被视为家族的继承人,而侧妻与妾所生的子女则可能面临较少的资源与社会认可。然而,这并非意味着男子完全享有权力,妻子们在家族中的地位、家务管理以及子女教育中,也有着重要的影响力。

社会与文化背景的影响

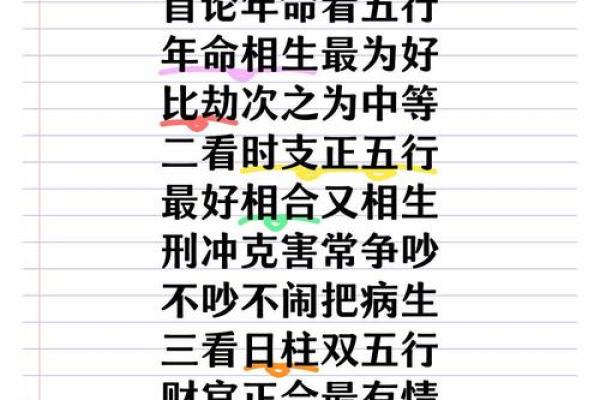

古代中国社会的婚姻制度受到儒家思想的深刻影响。儒家提倡的“孝道”和“礼法”强调家族的重要性,男子通过婚姻的多样性来巩固家族的传承与地位。而妇女则更多地承担着维系家庭和传宗接代的责任。社会对婚姻的定义严格,而这种三重婚姻结构也显示了男性与女性在家庭中的不对等地位。通过这种制度,古代中国社会形成了独特的婚姻与家庭模式,也反映了当时对男女角色的不同期待与规范。

这种复杂的婚姻制度并非单纯的权力象征,而是古代社会在经济、文化和伦理多方面因素交织下的产物。婚姻不仅是夫妻的关系,更是家族、社会和历史的一部分。在这种制度下,家族不仅要面对内外的挑战,还需在不断的婚姻安排中保持家族的稳定与延续。